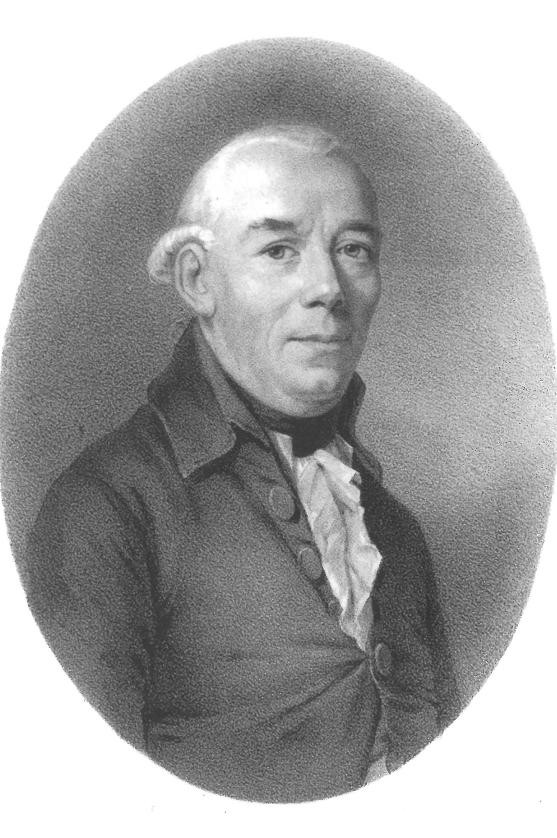

Johann Caspar Schiller

Länger als anderswo, mehr als zwei Jahrzehnte, hat die Familie Schiller von 1775 bis 1796 bei Schloss Solitude gelebt, das bis 1942 zur Gemarkung Gerlingens gehörte. In zahlreichen Veranstaltungen wurde im Schillerjahr 2005 auf die Verbindung der Familie zu Gerlingen, die „Heimat der Familie Schiller 1775-1796“ hingewiesen.

Ehrenbürger Otto Schöpfer hat vor vielen Jahren im Gerlinger Anzeiger Aufsätze über die Familienangehörigen verfasst. Nachfolgend veröffentlicht das Stadtarchiv diese überarbeiteten Beiträge.

Johann Caspar Schiller, ein tätiger, begabter, sittlich strenger Mann, hat sich mit zäher Willenskraft vom Fourier (Funktionär im Unteroffiziersrang) und Feldscher zum Offizier und ökonomischen Schriftsteller heraufgearbeitet. Er suchte in allzu strenger Erziehung die harten Erfahrungen des eigenen Lebens seinem Friedrich nützlich zu machen.

Das Leben von Schillers Vater

Vom Feldscher zum Hauptmann 1761

Als Sohn des Schultheißen Johannes Schiller (1682 bis 1733) wurde er am 27. Oktober 1723 zu Bittenfeld bei Waiblingen in einem pietistisch frommen Elternhaus geboren. An der in Aussicht genommenen Studienlaufbahn wegen des frühen Todes des Vaters verhindert, erlernte Schiller die Chirurgie, praktizierte in untergeordneten Stellungen in Denkendorf, Lindau und Nördlingen und schloss sich 1745 einem bayrischen in holländische Dienste abgetretenen Husarenregiment an.

Gefangen genommen, trat er in französische Dienste, wurde wieder von der kaiserlichen Armee gefangen und gelangte zu seinem alten Regiment zurück, wo er als Feldscher angestellt wurde und an den Wechselfällen des niederländischen Feldzugs im österreichischen Erbfolgekrieg wacker Anteil nahm.

Nach dem Frieden von Aachen 1748 begleitete Schiller seinen Rittmeister nach Den Haag und London, nahm nach seiner Rückkehr den Abschied und kehrte im März 1749 nach Württemberg zurück. Am 22. Juli 1749 heiratete er Elisabeth Dorothea Kodweiß, ein Mädchen mit reichen innerlichen Kräften, Tochter des Bäckers und Wirts zum „Goldenen Löwen" in Marbach am Neckar. Dort übte er seine Praxis als Wundarzt aus.

1753 nahm er württembergische Kriegsdienste an als Fourier und wurde nach der Schlacht von Leuthen 1757 Fähnrich und Adjutant bei dem von Herzog Karl Eugen gegen Friedrich II. von Preußen im siebenjährigen Krieg ins Feld gestellten Korps. Wegen guter Dienste in dem ruhmlosen Feldzug wurde er 1758 Leutnant und kehrte als solcher in die Heimat zurück. Am 10. November 1759 ist sein einziger Sohn geboren.

In den folgenden Jahren musste er aber noch die meiste Zeit von der Familie entfernt sein. Im Jahr 1761 wurde er Hauptmann und Ende 1763 als Werbeoffizier nach Gmünd versetzt. Von da an wieder auf die Dauer mit seiner Familie vereint, siedelte er noch im nämlichen Winter nach Lorch über und wohnte dort bis 1766.

Förderer des württembergischen Obstbaus ab 1775

Von Lorch zog die Familie nach Ludwigsburg in die Residenz des genannten Herzogs, welcher ein höfisch-militärischer Absolutismus mit verschwenderischer Prunkentfaltung die Atmosphäre gab. Hier widmete sich Schiller der Baumzucht und veröffentlichte 1767/68 seine „Betrachtungen über landwirtschaftliche Dinge in dem Herzogtum Württemberg".

Am 5. Dezember 1775 wurde er unter Entlassung aus dem Militärverband zum Vorstand der Hofgärtnerei auf der Solitude ernannt, und war in den folgenden Jahren ein Hauptförderer des württembergischen Obstbaus. Auch für andere Dinge hatte der sozialempfindende Mann lebhaftes Interesse. So wurde auf seine Veranlassung auf der Solitude für die Kinder des Wachkommandanten eine Schule eingerichtet, die bald auch von vielen Kindern der übrigen Anwohner besucht wurde.

Von dem Nachfolger Karl Eugens, dem Herzog Ludwig Eugen, erhielt er am 26.3.1794 Titel und Rang eines Obristwachtmeisters (Major). Nachdem er schon 1793 mit seinen „Gedanken über die Baumzucht im Großen" wieder zur Schriftstellerei zurückgekehrt war, hat er die Summe seiner Tätigkeit gezogen in dem 1795 erschienenen Buche: „Die Baumzucht im Großen aus zwanzigjähriger Erfahrung im Kleinen beurteilt."

Tod Nanettes 1796

Das Jahr 1796 brachte der Familie Schiller Unheil. Am Lazarettfieber (Faulfieber), das sich durch Verwundete auf der Solitude eingenistet hatte, starb die jüngste, hochbegabte Tochter, der Liebling des Hauses, Karoline Christiane, gewöhnlich Nanette oder Nanele genannt, die sich nach einem Ausspruch des Bruders „dem dramatischen Beruf nicht ohne Talent zu widmen gedachte", der Bühnenlaufbahn also, im jugendlichen Alter von 19 Jahren am 23. März 1796.

Sie wurde am Karfreitag, den 25. März auf dem Gerlinger Kirchhof begraben. Pfarrer Neuffer hielt am Altar einen Trauersermon und Schulmeister Adam Aldinger trug bei der feierlichen Handlung ein Gedicht vor mit dem Titel: „Wehmutvolle Tränenklage bei dem frühen Grabe der wohlseligen Jungfrau Karoline Christiane Schillerin." Der Spitalkommandant des Lazaretts Solitude, von Winterstein, hatte einen Kondukt von zwei Unteroffizieren und 24 Mann zum Begräbnis gestellt. Außerdem beteiligten sich das ganze Personal des Spitals und zahlreiche Gerlinger Einwohner.

Tod Johann Caspar Schillers 1796

Der Tochter folgte im Alter von 73 Jahren am 7. September desselben Jahres der Vater, der an heftigen, rheumatischen Übeln gelitten hatte, im Tode nach und wurde auf seinen Wunsch an der Seite seiner Nane zur letzten Ruhe bestattet. Der alte Hauptmann war bei den Gerlingern eine angesehene Persönlichkeit; hatte er doch durch seine Baumschulen und Baumpflanzungen auch auf hiesiger Markung sich bleibende Verdienste erworben.

Das Leichenbegängnis war denn auch von hier und der Nachbarschaft sehr zahlreich besucht. Von der Solitude gab wiederum ein Kommando dem Verstorbenen das Geleite, obwohl der alte Schiller den Wunsch ausgesprochen hatte, „weiter keine Weitläufigkeiten" zu machen, Pfarrer Neuffer hielt wieder den Nachruf.

Für die beiden Grabstätten wurden von der Familie Schiller 90 Gulden bezahlt. Merkwürdigerweise geriet die Lage derselben mit der Zeit in Vergessenheit. Der Hilflosigkeit der alten Frau Schiller und ihrer Tochter Luise muss man es zugute halten, wenn sie sich nicht weiter um die beiden Grabstätten kümmerten.

Ein Gedenkstein war offenbar nicht vorhanden; die Gräber sollen nur mit Rosen angepflanzt gewesen sein. Es ist zwar vor Jahren von Leonberger Schiller-Verehrern an dem Eckpfeiler zur Rechten des Sakristei-Eingangs eine Tafel aus Sandstein angebracht worden mit der Inschrift: „Hier ruht Schillers Vater, † 1796", allein die Gräber können hier unmöglich gewesen sein, da sie den 1796 nachweislich schon vorhandenen Sakristeieingang versperrt hätten. (Anmerkung: Diese Tafel hat 1866 der Züchter der Leonberger Hunde Ökonom Essig „aus eigenen Mitteln“ anbringen lassen).

Gedenktafel in Bronze 1900

Durch einen 1899 in der Pfarrer-Registratur aufgefundenen Brief des Schullehrers a. D. Scheuing, der um das Jahr 1830 hier Provisor war, kam Licht in die Sache. Die Lage der Gräber konnte nun mit Sicherheit angegeben werden. Scheuing hat aus dem Mund des früheren Schulmeisters Braun, der einst Provisor des Schulmeisters Aldinger der Jungfer Nanette Klavierstunden erteilt und am Grabe des alten Schiller gesungen hatte, erfahren, dass Vater und Tochter unmittelbar an der Mauer der Sakristei zwischen den ersten beiden vorspringenden Pfeilern, wenn man sich beim Austritt aus der Sakristei links wendet, liegen.

Auf die Anregung des Redakteurs Kurt Schede hin eröffnete das Stuttgarter Neue Tagblatt eine Sammlung, um am richtigen Ort nun eine Gedenktafel anbringen zu lassen. Schon am 10. November 1900 konnte dieselbe, von Hoferzgießer Pelargus in Stuttgart in Bronze gegossen, eingeweiht werden. Die Weiherede hielt Professor Ad. Müller-Palm, Chefredakteur der genannten Zeitung. Es wurde nun eine originelle Lösung gefunden, indem man die alte Sandsteintafel beließ und sie zur Korrektur des Irrtums lediglich mit dem Wörtchen „nicht" versah. (Anmerkung: Die Sandsteintafel wurde 1957 entfernt).

Die Bronzetafel trägt die Inschrift: „Hier ruhen nebeneinander, Friedrich Schillers Vater und Schwester: Johann Caspar Schiller, herzoglicher Oberwachtmeister auf der Solitude († 7. September 1796) und Karoline Christiane Schiller († 23. März 1796)"

Es ist vielleicht noch interessant, zu erfahren, dass das Ergebnis der damaligen Sammlung 924,50 Mark betrug. Die Gestehungskosten beliefen sich auf 518,60 Mark. Aus dem Zinsertrag des Überschusses wurden die Gräber dauernd gepflegt und an bestimmten Erinnerungstagen mit frischen Blumen und Pflanzen geschmückt. Das Gitter, mit dem die Gräber eingefasst sind, ist eine Stiftung von Frau M. Moser in Stuttgart. Möge sich auch in Zukunft die Gemeinde Gerlingen ihrer Verpflichtung bewusst sein, die Schillergräber zu erhalten und zu pflegen, um dadurch sich selbst zu ehren.

Quelle: Otto Schöpfer (†), Gerlinger Anzeiger Nummer 43/1955